Wurde die „Anpassungsleistung“ ehemaliger DDR-Bürger an ein vollkommen neu strukturiertes politisches System ausreichend gewürdigt? Fühlen sie sich verstanden? Lange schrieben mehrheitlich westdeutsche Autoren über die Wende. Nun beteiligten sich 15 Frauen und zwölf Männer an diesem von der Kulturwissenschaftlerin und Verlegerin Dr. Astrid Melzer initiierten Projekt. Das Anliegen: „Das Buch will ermutigen, Gesprächsbereitschaft zu entwickeln, einen offenen Gedankenaustausch zu befördern und die Bildung von weiteren Netzwerken anzuregen.“

Die Suche nach Menschen, die ihre individuellen Erlebnisberichte aus den Jahren 1989/90 verfassen wollten, stieß auf große Begeisterung, so die Herausgeberin. Durch Weitersagen, Internetrecherchen oder Berichte fanden Autor*innen und Verlag zusammen. Die meisten stammen interessanterweise aus dem heutigen Bundesland Mecklenburg-Vorpommern, die wenigsten aus Brandenburg.

Im Vorwort heißt es: „Dieser Band versammelt Erfahrungen aus der Sicht derjenigen, die die Auswirkungen der politischen, sozialen und wirtschaftlichen Veränderungen auf ihr berufliches und familiäre Umfeld unmittelbar spürten: ehemalige DDR-Bürger, die ihrem Beruf bzw. ihrem Studium nachgingen, in verschiedenen Orten wohnten und damals im Alter von 18 bis 49 Jahren waren.“ […]

Im Buch bleiben die Verfasser*innen der 27 Lebensgeschichten anonym. Das heißt, außer damaligem Alter, Berufsstatus und Ort erfahren die Leser im Vorspann nichts Identifizierendes über die Personen. Uneingeweihte werden also rätseln, ob beispielsweise ein Wirtschaftskaufmann weiblich oder männlich ist. Doch das ist gewollt, denn es entsprach dem üblichen Sprachumgang in der DDR, der trotz Gleichberechtigung mit Gendern nichts am Hut hatte. Einen tiefergehenden Diskurs zu dieser Thematik gewährt eine vor 30 Jahren 36-jährige Aspirantin am Fachbereich Philosophie der Sektion Marxismus/Leninismus an der Wilhelm-Pieck-Universität Rostock. Sehr lesenswert.

Wer das Inhaltsverzeichnis nach Parallelen zum eigenen Werdegang durchsucht, könnte Wichtiges verpassen. Es empfiehlt sich, wirklich alle Geschichten – vom Friedhofsgärtner über den Meister für Kernkraftwerksanlagen bis zur Oberassistentin an einer Universität – zu lesen, auch wenn durch die persönlichen Stile historische Ereignisse wie der Tag der Maueröffnung mehrfach, jedoch aus ganz unterschiedlichen Perspektiven, erzählt werden. Ich fokussiere mich für diese Buchbesprechung absichtlich auf die Texte mit Bezug zum Gesundheitswesen.

So erfahren interessierte Leser*innen in Kapitel 2, dass „die Zulassung zum Studium eine Auszeichnung war…“ Unter der Überschrift „Graue Häuser – buntes Leben“ berichtet eine zur Wende 22-jährige pflegerische Hilfskraft und Fernstudentin über Anerkennung und Nichtanerkennung, Studienabbruch, politisches Engagement, Umschulung zur Ergotherapeutin und erster Ernüchterung angesichts „Profit statt Heilung“.

Im Vorspann der Geschichte „Risiken und Nebenwirkungen“ wird eine OP-Schwester angekündigt. Im Text wird jedoch der Weg dahin beschrieben. Dieser gibt nicht nur einen realistischen und wertvollen Einblick in Verhältnisse des DDR-Gesundheitswesens, sondern auch in Nachwende-Verwerfungen, die auf dieser Website bereits thematisiert, gesamtgesellschaftlich jedoch viel zu oft abgetan werden:

„… und so begann ich im September 1972 meine Ausbildung zur Stomatologischen Schwester – ein Beruf, den es so heute nicht mehr gibt. Nach der Wende ging man zurück auf alte Muster und nannte ihn ‚Zahnarzthelferin‘, was für mich bis heute eine ungerechtfertigte Degradierung darstellt. Schließlich beinhaltete die Ausbildung eine Menge Wissen, das andere Schwestern nicht haben müssen, und Können, das sonst nirgends gefordert wird.“

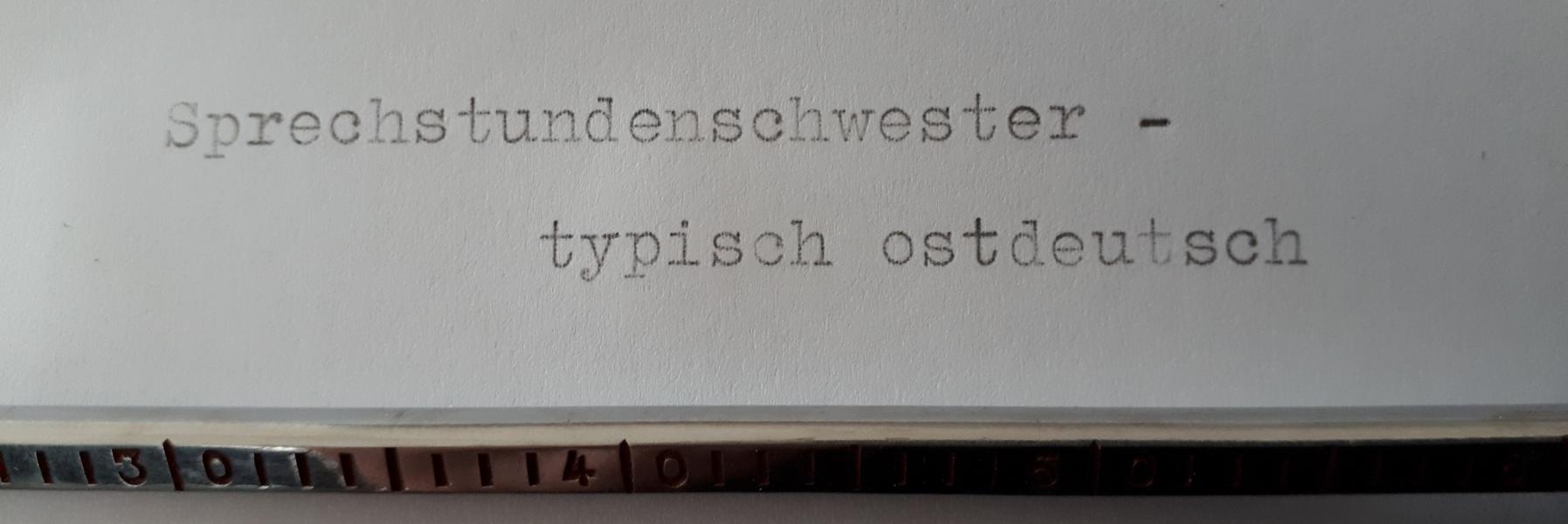

Anmerkung: Diese Ausbildung in der Fachrichtung „Stomatologische Assistenz“ an medizinischen Fachschulen war das zahnmedizinische Pendant der Sprechstundenschwester.

Heute selten thematisiert, aber glücklicherweise im Buch dokumentiert, ist die Vielfalt der vielfach nicht geradlinigen Berufswege. Der Erzählung „Schwester im Osten wie im Westen“ aus der Feder einer einst 19-jährigen Studentin der Kinderkrankenpflege, die in einem kirchlichen Krankenhaus arbeitete, verdanken wir unter anderem die Erinnerung, dass die Pflege in der DDR nicht selten ein beruflich verordneter Notnagel für politisch Kritische und Unbequeme war, die dennoch mit Würde ihre Aufgaben wahrnahmen.

Sehr berührend ist die Geschichte des einstigen (weiblichen) Wirtschaftskaufmanns. Im Jahr ihrer Silberhochzeit konnte sie nach vielen beruflichen Tiefen ihr Examen als Altenpflegerin feiern. Mit dem Ergebnis, fortan 50 Euro monatlich mehr zu verdienen als als Altenpflegehelferin. Dass diese Erinnerungen bewahrt wurden, ist besonders wertvoll – die an ALS erkrankte Autorin hatte ihren Text vollständig gelähmt, über Augensteuerung am PC, verfasst und ist inzwischen leider verstorben, wie mir die Herausgeberin des Buches berichtete.

Am meisten fasziniert hat mich die mit 16 Seiten längste Lebenserinnerung der Publikation. Dass sich die zur Wende 20 Jahre alte Zwickauer Pädagogik-Studentin ein paar Jahre später (im Westen) zur Krankenschwester umschulen lassen würde, ließ die Überschrift „Von der Pionierleiterin zur Personalreferentin“ nicht erahnen. Sie hat Karriere gemacht, aber auch immer weiter studiert, bis ins „hohe Alter“. Würden Frauen wie sie heute in Personalabteilungen ostdeutscher Kliniken sitzen, wäre die Gleichstellung der Sprechstundenschwestern keine Utopie mehr. Wobei darüber zu diskutieren wäre, ob dieser Werdegang so im Osten möglich gewesen wäre.

„Einer muss ja hierbleiben“ lädt ein, öfter in die Hand genommen zu werden. Von wem dieses titelgebende Zitat stammt, wird hier nicht verraten.

Für mich persönlich waren die uneinheitlichen Zeitformen der Kapitel zwischen Präsens und Plusquamperfekt teilweise verwirrend – insgesamt schmälern sie den Erkenntnisgewinn jedoch nicht. Nicht zuletzt sind diese grammatikalischen Besonderheiten vielleicht auch typisch ostdeutsch, denn sie sagen einiges zwischen den Zeilen. Die 27 Geschichten reflektieren viele bisher kaum öffentlich wahrgenommene oder gar gewürdigte Facetten ehemaliger DDR-Bürger: Durchhaltevermögen, Eigeninitiative, Flexibilität, Zielstrebigkeit, aber auch Überwinden von Unsicherheit und Zerrissenheit, oft auch einen unerschütterlichen Optimismus und (wiedergewonnenes) Selbstwertgefühl. In den Worten der Kinderkrankenschwester: „Es ist gut, ein Ossi zu sein. Wir erkennen uns überall: Das ‚Wir‘ steht über dem ‚Ich‘“.

Einer muss ja hierbleiben, Hg. von Astrid Melzer, filos Verlag, ET: 2019, 220 Seiten, ISBN 978-3-938498-34-7

rezensiert im April 2020