Im Mai 2019 erschienen, lag das Buch lange auf dem Noch-zu-lesen-Stapel. Zwischen Fachbüchern und Sachliteratur wartet selten leichte Lektüre. Seichtes läuft im Fernsehen genug. Vorweg: Dieses Werk ist alles andere als belanglos.

Im Mai 2019 erschienen, lag das Buch lange auf dem Noch-zu-lesen-Stapel. Zwischen Fachbüchern und Sachliteratur wartet selten leichte Lektüre. Seichtes läuft im Fernsehen genug. Vorweg: Dieses Werk ist alles andere als belanglos.

Mona Krassu führt uns in „Freitagsfische“ auf eine Zeitreise – etwa ein dreiviertel Jahrhundert zurück. Das scheint ewig weit weg, doch Frauen wie Irma Geipel haben oder hatten viele in der Verwandtschaft. Man wundert oder ärgert sich als Kind, Enkel oder Urenkel über eine Härte, die heutzutage glücklicherweise gesellschaftlich kaum akzeptiert ist. Die Kinder folgen bedingungslos, selbst wenn Verbote zum Widerspruch verleiten. Wird man älter, fragt man sich, warum die Vorfahren so sind wie sie sind. Ihre Lebenserfahrungen sind 75 Jahre nach Ende des Zweiten Weltkrieges kaum noch vorstellbar: sie sind geflüchtet oder wurden vertrieben, geduldet oder schikaniert. Desillusioniert, trauernd und/oder traumatisiert. Nur wenige sprechen. Die Wissenschaft hat die Thematik erst vor wenigen Jahren entdeckt.

Irma Geipel, die mit ihren vier Kindern aus ihrer Heimat Breslau fliehen musste, klagt nie. Sie hält ihre Familie mit harter Hand zusammen. Untergekommen in einer namenlosen ostdeutschen Kleinstadt näht sie – selbstständig – Tag und Nacht. Sie ist stolz. Schenken lassen will sie sich nichts. Zu fünft wohnen sie in einem kargen, engen Zimmer. Ein Bad gibt es nicht. Nebenan, nur durch einen Vorhang getrennt, lebt die Wirtin. Eine schrullige, aber gütige alte Dame. Auch von deren Herzschmerz erfahren die Mitbewohner zeitlebens nichts.

Die streng gläubige Mutter besteht auf Ritualen. Sonntags geht es in feinen Sachen in die Kirche und auf den Friedhof, wo Sohn Norbert betrauert wird. Und noch eine Person fehlt: Vater Herbert ist in russischer Kriegsgefangenschaft. Sieglinde, die jüngste Tochter, erinnert sich kaum an ihn. Doch alle Kinder erhoffen sehnlichst seine Rückkehr. Denn ohne Vater, das wird ihnen in der Schule schnell klar, zählt man nicht viel. Als Umsiedlerkinder begegnen Irmas Töchtern und Söhnen Vorurteile und Abwehr.

Hier beschreibt Mona Krassu die andere Seite der Mutter: sie kämpft wie eine Löwin für ihre freiheitsliebenden Kinder. Auf ihre Art. Große Worte verliert sie nie. Bis nachts rattert die Nähmaschine. Und doch weiß Irma manchmal nicht, was sie auf den Tisch bringen soll. Ihr einziger Luxus: ein Lippenstift. Pragmatisch geht sie mit allen Herausforderungen um. Sie will das Leben ohne fremde Hilfe meistern. Die einzige enge Vertraute scheint die älteste Tochter Christine zu sein. Auch der Hausarzt, der rund um die Uhr gerufen werden darf, hinterlässt einen zugewandten Eindruck.

Nachdem Sohn Dietmar, den sie nach einer schweren Krankheit lange gepflegt hat, in den Westen abhaut, ändert sich alles. Die religiöse Irma glaubt nicht mehr und trennt sich von Symbolik, nicht zuletzt, weil ihr der sozialistische Staatsapparat übel zusetzt. Über den Abtrünnigen fällt in der Familie kein Wort mehr. Dennoch hofft sie still. Sohn Ulli zieht später zum Fabrikanten des Ortes. Als „Sehnsucht nach dem Vater“, wird der das erklären. Auch die lebhafte Sieglinde, von Anfang an die Sympathieträgerin des Romans, sucht sich eine zweite Bezugsperson und weiß früh, was sie beruflich werden will. Christine trifft eine folgenschwere und gleichzeitig entlastende Entscheidung, entgegen damals üblicher Konventionen.

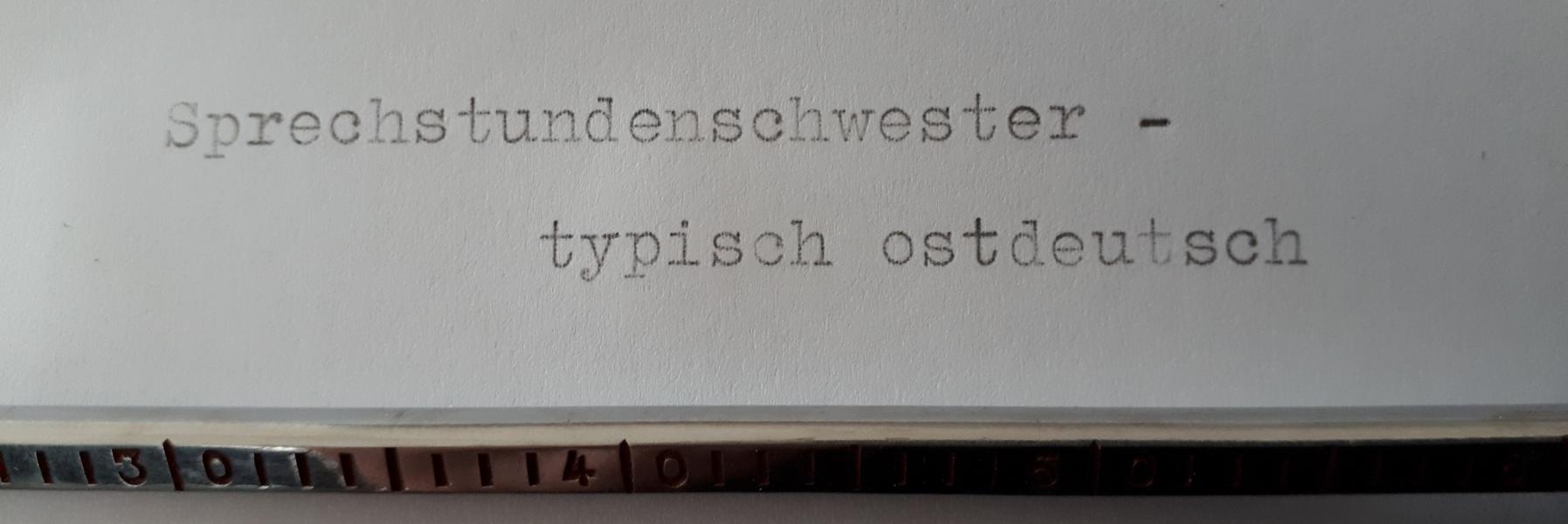

Vereinzelte Blicke ins Krankenhaus der 1950-er Jahre können die Leser*innen auch werfen. Dort wird ebenso wenig gesprochen. Die Schwestern bleiben farblos, aber streng. Unnachgiebig dirigieren sie den Klinikbetrieb als graue Eminenzen aus dem Hintergrund und wollen für ihre Patienten das Beste. Fachliches lässt sich erahnen. „War halt so“, wird manche/r sich an Worte der Großmutter erinnern.

Mona Krassu zeichnet ein authentisches Bild der Kriegs- und Nachkriegsgeneration. Das schmerzt, aber es bildet die Realität ab. Wer sich darauf einlässt, kann und wird Biografien verstehen. Es ist ein Roman voller Liebe. Auf den zweiten Blick. Und ein wertvolles Geschichtszeugnis, das so oder ähnlich zu Tausenden erzählt werden könnte, wenn die Protagonisten nicht so sprachlos wären. Diese Sprache hat ihnen die Autorin zurückgegeben. Großes Können steckt dahinter. Das Buch liest sich so flüssig und spannend, dass man es kaum aus der Hand legen mag. Es ist dramatisch, schnörkellos, feinfühlig und doch nicht ohne Humor. Das Ende vereint Tragik und Hoffnung – und ist offen. Wie im wahren Leben.

Was zurückbleibt: Dankbarkeit, in einer deutlich besseren und einfacheren Epoche aufgewachsen zu sein. Das ist vielleicht relativ, nein, bestimmt. Als Rezept gegen Maßlosigkeit und chronische Unzufriedenheit in diesen Tagen ist der Roman „Freitagsfische“ unbedingt verschreibungspflichtig.

Mona Krassu, „Freitagsfische“, Edition Outbird, ET: Mai 2019, 330 Seiten, ISBN: 978-3-95915-123-8

rezensiert im Mai 2020